“Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”

Los meteorólogos aseguran que estamos en el comienzo de un cambio climático, pero este año el clima en la Mancha está siendo fiel reflejo de la sabiduría popular. Esa sabiduría que se transmite de padres a hijos, a veces, en forma de pequeñas sentencias o refranes. El sayo era una prenda de medio abrigo, larga y sin botones, usada por los agricultores y pastores. Y hasta ayer, diez de junio, en Alcázar de San Juan la habría llevado puesta Sancho Panza.

Cuando vuelvo por el camino veo una de las plantas más comunes en esta época, junto a los caminos y lindes de las tierras, son las tobas, que llegan a alcanzar más de dos metros de altura. De la familia de los cardos, es también conocida por aquí como “cardo borriquero” y forma parte de la imagen veraniega de la Mancha. Hoy están verdes, pero con el paso de las semanas, y el calor del verano, las tornará secas y amarillas.

Y me viene a la cabeza el nombre y escudo de armas del lugar más cervantino del Quijote: El Toboso. Los vecinos de El Toboso, en 1575, respondiendo al cuestionario enviado por el rey Felipe II a su villa, dicen que: Llamase el Toboso, y se entiende que se dice así porque cerca del dicho pueblo se hacen y crían muchas tobas, y no hay noticia que antes haya tenido otro nombre… Está en el reino de Toledo en la Mancha en la provincia de Castilla… Tiene por escudo y armas unas tobas en campo verde y cielo, y en medio de ellas una cierva que viene huyendo a ellas, las tobas se ponen porque ellas dieron el nombre al pueblo… y ponerse la cierva entre ellas para mostrar el efecto dellas, porque en los tobares que en esta tierra se suelen hacer se guarece la caza, y así que por la cierva se expresa bien su afecto, y púsose cierva y no otra caza por ser la mas noble de la caza.

Estoy a escasos metros del camino del Toboso, el mismo por el que don Quijote y Sancho pasaron hacia el lugar de Dulcinea, camino a Zaragoza. Como me ocurre varias veces al cabo del año, siento la necesidad de pasear por sus calles y plazas, no hay ningún lugar tan cervantino como El Toboso. Mientras voy, esta vez por la carretera hacia El Toboso, me acuerdo cuando, en uno de mis viajes a Chile, cansado y con sueño, subo en el taxi que me llevaría del aeropuerto al hotel de Santiago de Chile, y el conductor me hace las preguntas de cortesía sobre mi origen, que siempre tienen mi misma respuesta: ¡Soy de la Mancha! No hace falta decir nada más, ya sabe que soy español y me ubica entre Madrid y Andalucía. ¡Debe de ser muy bonito vivir donde don Quijote!, me exclama. Después ya todo fue muy fácil, en cuarenta y cinco minutos de trayecto, hablar del Quijote y su geografía fue fascinante con este taxista, conocedor, como casi nadie, del Quijote, que había leído varias veces.

Le hablo de otro chileno, de Talca, muy especial para mí, Carlos Sander Alvarez, que impulsó la rehabilitación de los molinos de viento en Campo de Criptana, cuando estuvo destinado como cónsul en la embajada de Chile en Madrid. El taxista no recordaba nada de esto, y tomó nota del título del libro de Sander que le recomendé leer, En busca del Quijote, para buscarlo en las librerías o mercadillos de libro antiguo de Santiago. Le cuento como a veces voy a El Toboso a recorrer sus calles, y, después de unos segundos de silencio, me pregunta, entre sorprendido y pensativo: ¿El Toboso existe? ¿No es un pueblo inventado por Cervantes? Ahora soy yo el sorprendido. Las trece horas de vuelo pasadas en el avión posiblemente me dejaron sin frescura, pero también no concebía que un pueblo tan visto y tocado por mí, fuese de ficción por un lector del Quijote, como mi amable taxista.

¡Claro que existe!, le respondo. El Toboso está a unos treinta kilómetros de donde yo vivo, tan cerca que he llegado a ir en bicicleta a él, como a Campo de Criptana o a las lagunas de Ruidera, le comento. ¡Ojala hubiese durado más el trayecto!, pero era domingo y no había “taco” en la carretera de acceso a Santiago, y tampoco en sus calles, pero seguro que este taxista cervantino, en cuanto pudo, buscó en su teléfono móvil el lugar de Dulcinea.

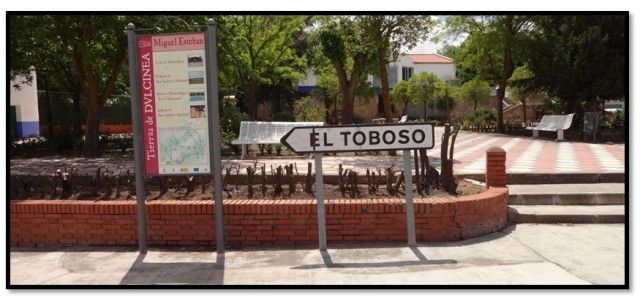

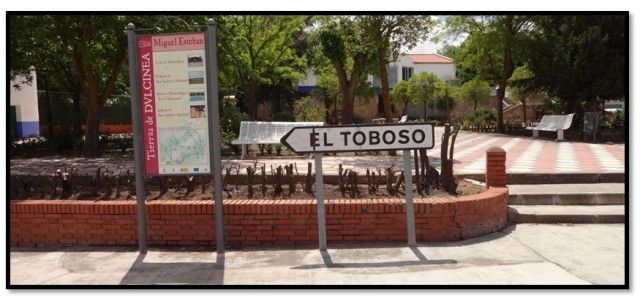

Paso por Miguel Esteban, y sigo la indicación hacia El Toboso ¡Cómo le hubiese gustado a aquel taxista ver esta señal!, estoy en las Tierras de Dulcinea.

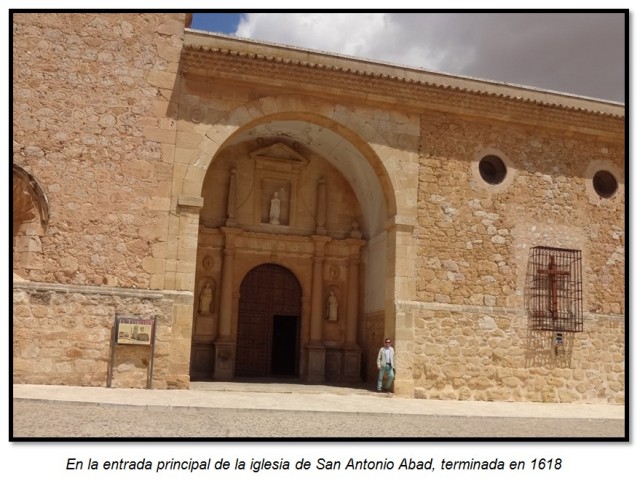

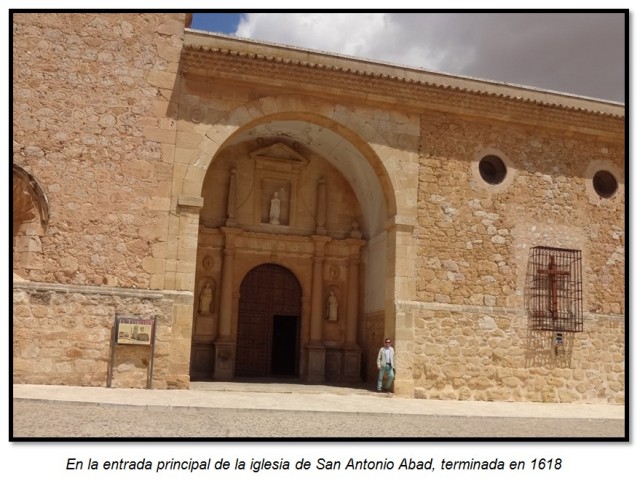

En pocos minutos llego a las afueras del pueblo y dejo mi vehículo aparcado junto al convento de las trinitarias. Es casi mediodía, los ruidos son los de un pueblo pequeño de agricultores, donde casi tampoco se ve a nadie. Los hombres estarán en las viñas, desde bien temprano, colocando los sarmientos o arando la tierra para quitarle las malas hierbas. Las mujeres haciendo la comida que hoy me huele a gloria, ¡o quizás es que tengo ya hambre! Detrás de una portada escucho ladrar a un perro, que por su tono me parece de talla grande, y recuerdo: No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban los oídos de don Quijote y turbaban el corazón de Sancho… Desde luego, si este ladrido, por debajo de la portada, lo escucho a media noche, me turbaría más que a Sancho Panza, por expresar así el miedo, de forma más cervantina. Sigo con mi paseo por El Toboso, y a pocos metros ya diviso la torre de la iglesia principal. Parece que el texto y mis pasos llevan el mismo tempo, solo la luz cambia el escenario.

El Toboso es cervantino, se siente cervantino, y lo demuestra en sus calles, donde se nos guía hacia el palacio de Dulcinea. Solo hay que seguir las indicaciones…

Sancho hijo, guía al palacio de Dulcinea: quizá podrá ser que la hallemos despierta.

¿A qué palacio tengo de guiar, cuerpo del sol —respondió Sancho—, que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña?

… Guió don Quijote, y habiendo andado como docientos pasos dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre…

… y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo:

Con la iglesia hemos dado, Sancho.

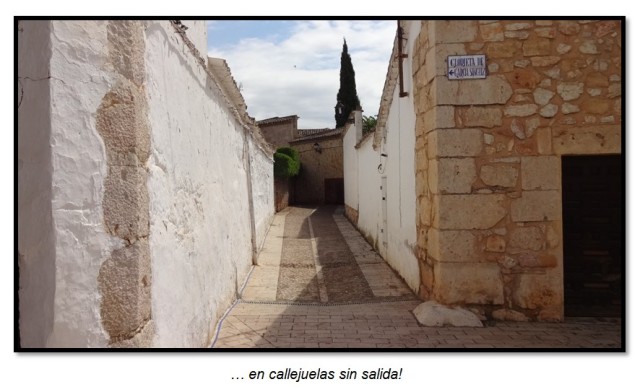

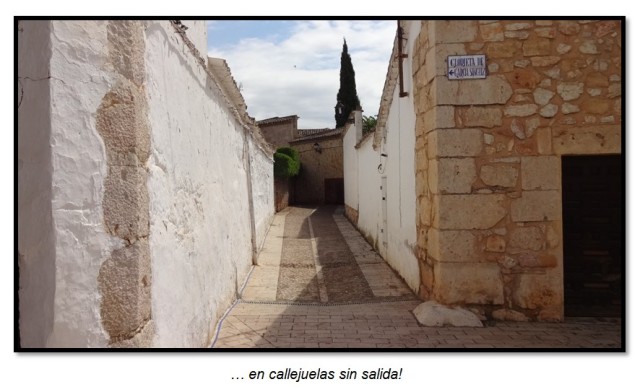

… si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.

¡Maldito seas de Dios, mentecato! —dijo don Quijote—. ¿Adónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?

Señor —respondió Sancho—, en cada tierra su uso: quizá se usa aquí en el Toboso edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes; y así, suplico a vuesa merced me deje buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen…

… y así, guiado por un “GPS” tan cervantino, llego al callejón sin salida, junto a los muros del actual Museo Casa de Dulcinea…

… y su palomar restaurado sigue allí, del que se suministraban de palominos en los días de fiesta, como todos los labradores e hidalgos manchegos: Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.

La princesa Dulcinea lleva encantada más de cuatro siglos esperando que la descubramos en las calles de El Toboso, pero, quizás nos la encontremos como la labradora Aldonza. O ni la encontramos, también le paso a don Quijote… o quizás todo esto le pasó al mismo Cervantes. Que Cervantes conoció este pueblo, yo no tengo dudas, aunque no existan documentos que lo evidencien. ¿Conoció aquí a alguna toboseña que en sueños la quiso hacer su princesa? ¡Quién sabe! Don Miguel es el autor, e igual que utiliza como escenarios en la novela parajes, caminos y lugares reales, que sin duda conoció, también pudo tomar de la realidad personajes a los que encantó genialmente en la ficción de la novela. Dulcinea no existió, pero ¿Podemos afirmar lo mismo de Aldonza, su Aldonza?

Me vuelvo a casa. El Toboso lo conocía, pero hoy lo he oído y olido, ¡y qué olores! Pero antes quiero subir a la sierra de los molinos de Campo de Criptana y hacerle una fotografía al molino Quimera. El molino, que con el dinero de los chilenos recaudado en las calles de Santiago, restauró la República de Chile por iniciativa de Carlos Sander. Posiblemente mi taxista nunca vea este artículo, pero como agradecimiento a él, por su amable atención durante el trayecto, y a los chilenos, que creyeron en el sueño quijotesco de Sander, dejo aquí la imagen del gigante Quimera. El cielo tiene nubes bajas, pero está con un azul tan limpio e intenso que me recuerda al cielo inmaculado del Atacama chileno. Sander, dedicaba En busca del Quijote a su mujer, que era española: Para Amalia, mi mujer. Compañera en rutas de ensueño, que llenó mi soledad de celestial ternura. Este libro donde España y Chile juntan sus caminos de quimera y gloria.

Delante de este gigante, ahora entiendo su elección por Sander. Quimera: Sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice.

Esta vez el molino de viento Quimera no es un sueño, es una realidad, como la geografía del Quijote, solo hay que buscarla.

El próximo mes de julio ya será verano, invierno en Chile, como aquel domingo.

Luis Miguel Román Alhambra

.

.

.

.

Debe estar conectado para enviar un comentario.