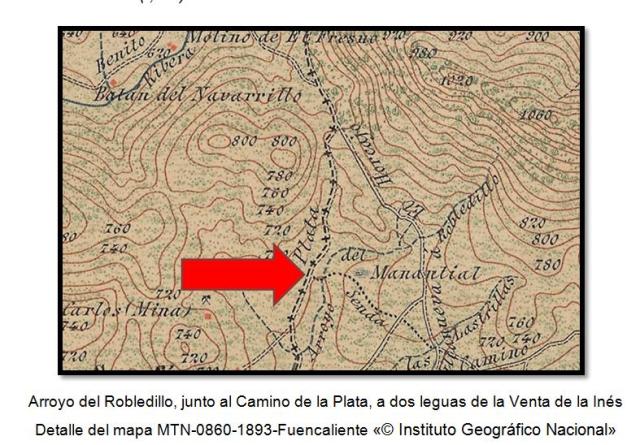

Si el lugar real del batán es importante como referencia física y humana en esta parte de Sierra Morena, el punto del Camino de la Plata donde se produce el encuentro y liberación de los galeotes es otro paraje cuya imagen del paisaje cervantino es confirmada con la distancia que desde ese lugar hay hasta la venta. Un arroyo junto al camino, y que esta imagen del paisaje se encuentra exactamente a dos leguas de la Venta de la Inés, nos evidencia, de nuevo, que estamos en el lugar exacto en el que Cervantes imaginó aquel encuentro, en el que nos deja, genialmente, dos críticas. Critica el sistema judicial y penal español de la época, en el que por la necesidad de mano de obra para remar en las galeras de la Armada se condena, a veces por una mera murmuración, a varios años a los denunciados, y para que los censores se lo autoricen publicar, critica la acción liberadora de su “loco” protagonista apedreándolo, como acción de gracias. ¡Increíble y genial, el recurso literario de Cervantes!

Solo así habría visto la luz este episodio que para muchos era solo una invención más de Cervantes, al ocurrir en un camino y en una dirección imposible en el traslado de galeotes en España, sin tener en cuenta que estos condenados iban a “remar” a las minas de Almadén.

Todo esto ocurre en verano. La frescura del arroyo seguro que atrajo alguna vez a Cervantes a parar junto a él y esta nítida imagen del paisaje nos la dejó inmortalizada. Hoy podemos estar de nuevo, en este sofocante verano, en el mismo lugar donde los galeotes se emboscaron y leer sentados en una piedra junto al arroyo este capítulo, sin dejar a estar atentos por si alguno de estos bandidos nos sale al camino. Allí los dejó Cervantes igual que a don Quijote y a Sancho entrándose por mitad de la sierra. O quizás sea a Sancho al que veamos salir, o a Dorotea cantar al ritmo de las incansables chicharras… Sin lugar a dudas estamos en un hito cervantino, otro más, en el mapa real de las aventuras de don Quijote, que, como podéis estar leyendo, nada tiene que ver con las rutas oficiales o mapas de románticos o interesados publicados hasta ahora.

DANDO LIBERTAD A LOS GALEOTES

Don Quijote y Sancho continúan caminando por el Camino de la Plata y Sancho le pide permiso para hablar con él. Cuando don Quijote se lo concede, Sancho le muestra su preocupación por que entiende mejor, y más reconocido, el servir a algún rey en lugar de ir de incógnito por esos caminos, como van ellos, cuando:

“… don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos; venían ansimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie; los de a caballo con escopetas de rueda, y los de a pie con dardos y espadas; y que así como Sancho Panza los vido dijo:

-Esta es cadena de galeotes: gente forzada del rey, que va a las galeras” (I, 22)

Puede extrañarnos, en principio, que una cadena de condenados a remar en las galeras sean trasladados por el Camino de la Plata, con dirección a Toledo, encontrándose de frente don Quijote y Sancho. ¿Contradicción, error geográfico o simple recurso literario de Cervantes, como muchos afirman? De nuevo, el autor del Quijote aprovecha un hecho histórico real, que incluso pudo haberlo presenciado él mismo en esta parte del camino, como es el excepcional traslado de condenados a galeras hacia las minas de Almadén, desde alguna de las cárceles del norte del obispado de Córdoba.

Las antiguas minas de mercurio de Almadén, que datan del siglo IV a.d.C, son arrendadas por el rey Carlos I a los banqueros alemanes Fugger o Fúcares en el año 1525, como garantía del dinero prestado por estos a la Corona. Con alternancia con otros arrendatarios, los Fúcares se adueñan definitivamente de la explotación de ellas desde 1560 hasta 1645. Con el nuevo uso del azogue, como amalgama con la plata, en América desde 1554, las minas de Almadén adquieren un valor cada vez mayor. Es desde ese momento cuando la mano de obra necesaria para su extracción y procesado escasea, y más por ser el trabajo en este tipo de mina muy penoso y peligroso para la salud de los obreros. Por este motivo las minas no son capaces de suministrar el mercurio solicitado desde el otro lado del océano y los Fúcares solicitan al rey Felipe II que se les conceda treinta condenados a galeras para los trabajos en la mina, cumpliendo allí su pena con trabajos forzados en lugar de hacerlo al remo en una galera, como dictaba sus sentencias. Este requerimiento, después de acuerdos y desacuerdos, se rubrica entre el rey y los Fúcares en Febrero de 1566. Este número inicial de treinta condenados a galeras, forzados a trabajar en los procesos más penosos de las minas de Almadén fue creciendo, oficial o extraoficialmente, con el transcurso de los años.

Este cumplimiento excepcional de la condena en galeras en las minas de Almadén no estaba recogido en la Pragmática del mismo año de 1566, que anulaba a la anterior de 1552. En ella se definían los delitos y las nuevas condenas y penas, aumentándose los años de condena por el mismo delito, así como rebajando la edad penal, de los veinte a los diecisiete años. Ladrones, rufianes, vagabundos amonestados públicamente, testigos falsos, blasfemos, casados dos veces, o casi cualquier caso que se juzgase, eran inevitablemente sentenciados a remar en las galeras de la Armada, en algunos casos de por vida.

En esta Pragmática también quedaba precisamente definida la forma de proceder para el traslado de los galeotes, desde la villa del obispado donde fueran condenados, hasta su destino final en la galera. Se detalla que los condenados en el reino de Galicia, “y que aviendo numero de doze”, se trasladasen a Toledo, por Villafranca, Valladolid y Segovia y desde allí a Málaga. Los condenados en León, Oviedo, Salamanca, Palencia, Ciudad Rodrigo y Zamora, se debían de llevar a Valladolid, y cuando el número de galeotes en esta cárcel fuera de veinte se trasladasen en cadenas a Málaga. Los condenados en los obispados de Burgos, Calahorra, Osma, Sigüenza, Pamplona y en el reino de Navarra, se enviarían a la cárcel de la ciudad de Soria, y en cadenas de doce se llevarían a Cartagena. Los condenados en los obispados de Avila, Segovia, Madrid, Alcalá, Guadalajara y hasta diez leguas de la ciudad de Toledo, se debían de llevar a la cárcel de Toledo y desde allí a Málaga. Los condenados en los obispados de Plasencia, Coria, Badajoz y Cádiz, se trasladarían a la de Sevilla, para desde allí conducirlos a Puerto de Santa María. Los galeotes condenados en el arzobispado de Toledo, a más de diez leguas de la ciudad de Toledo, y en los obispados de Cuenca y Cartagena y las órdenes que estuviesen en ellas, se trasladarían a la ciudad de Cartagena. Y los condenados en el obispado de Córdoba, Jaén y reino de Granada se llevaban a la cárcel de la ciudad de Málaga.

Los puertos de Cartagena, Málaga y Puerto de Santa María eran el destino final de los condenados a galeras, desde las principales cárceles de Valladolid, Soria, Toledo y Sevilla. Como se aprecia en el mapa de flujos de condenados a galeras, la cárcel de Toledo, la más cercana a Almadén, recibía a un gran número de condenados y desde ella, en el número máximo de cien, eran llevados a la cárcel de Málaga por el transitado y seguro, para este tipo de traslado, Camino de la Plata, atravesando por él Sierra Morena hasta Córdoba y desde allí a Málaga. Cervantes en alguno de sus pasos por Sierra Morena por este camino, es más que probable que se encontrase con alguna de estas cadenas de cien galeotes, pero tanto el número de condenados como el sentido del traslado no coinciden con lo descrito por él. En esta aventura el número era de doce galeotes, y, lo más importante, estos condenados iban en dirección contraria, hacia Toledo. Algunos autores han visto en esta aventura un simple recurso literario de Cervantes para criticar el sistema judicial de su época. Además de esas largas cadenas de galeotes procedentes de Toledo, también pudo ver realmente en esa parte del Camino de la Plata el excepcional traslado, en sentido contrario, de unos pocos condenados al norte del obispado de Córdoba y cuyo destino eran las minas de Almadén (flujo de color rojo en el mapa).

En El Informe Secreto de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de Almadén, de German Bleiberg, se detallan los interrogatorios que Mateo Alemán hace a los galeotes que trabajaban forzados en la mina, unos años antes de la aparición de la primera parte del Quijote. A todos los galeotes interrogados les solicitaba que contestasen, entre otras preguntas, el nombre de la villa donde fueron condenados a galeras.

Mateo Alemán (1547-1615), autor del Guzmán de Alfarache, además de ser especialmente coetáneo con Cervantes y escritor, también tiene que ejercer en una parte de su vida, como el autor del Quijote, funciones de recaudador de impuestos o contador, por las que también sufrió la pena de cárcel. Mateo Alemán recibe en 1593 el encargo de realizar una inspección a las minas de Almadén, como juez visitador, para informar al Consejo de Ordenes del número, estado y trato dado a los galeotes condenados a trabajos forzados allí. Aunque al principio solo encuentra inconvenientes por los administradores de los Fúcares para realizar su trabajo, impuso la autoridad de su cargo y pudo hacer su informe.

Junto con su escribano, llega a Almadén el día cuatro de febrero de ese mismo año y unos días más tarde obtiene la lista completa de los galeotes que estaban trabajando en ese momento en las minas. El número era de tan solo trece, más uno loco, que en ese momento no trabajaba. Comienza los interrogatorios a estos galeotes de inmediato, además de solicitar e investigar los documentos que en los archivos de las minas se encontraban, desde la fecha del acuerdo de administración de galeotes con la Corona.

Entre los que en ese momento estaban trabajando en las minas de azogue se evidencia que su procedencia no era la más lógica, que sería desde la cercana cárcel de Toledo o condenados en la misma villa de Almadén, sino que entre los galeotes había condenados en villas del norte del obispado de Córdoba y por lo tanto no seguían las instrucciones de traslado señaladas en la Pragmática. Aunque la mayoría de los condenados son por hurtos de mulas o borricos, hay un fraile detenido por dar muerte al marido de su amante en Valladolid y dos bandoleros trasladados desde Valencia, con penas de por vida. Los sentenciados en la villa de Almadén eran en ese momento dos, otros dos proceden de Santa Eufemia y otro de la de Belalcázar, estas dos villas del norte del obispado de Córdoba, cercanas a Almadén.

Como excepcional era tener a condenados a galeras cumpliendo su pena en las minas de Almadén, era también excepcional poder ver una cadena de galeotes en ese tramo del Camino de la Plata con dirección hacia Toledo. Y este es el traslado que nos describe Cervantes, una cadena de doce galeotes venir de frente a don Quijote, condenados en villas del norte del obispado de Córdoba, cercanas a este camino y que eran trasladados a cumplir sus condenas a las minas de Almadén.

Este pasaje cervantino, es una evidencia del conocimiento geográfico y humano de Cervantes del Camino de la Plata, en esta parte de Sierra Morena, utilizándolo para crear esta aventura, que no es sino una crítica al sistema político, judicial y penal de aquella época, aunque termina apedreando a sus protagonistas, don Quijote y Sancho Panza, por su acción de liberar a unos condenados a galeras por un juez, solo así podría pasar la censura y obtener la autorización del Consejo Real para imprimir el Quijote. Conoce la “Pragmática sobre vagabundos, ladrones, blasfemos, rufianes, testigos falsos, inducidores y casados dos veces” de 1566, y sabe que por una simple murmuración de algunas personas influyentes, una forma de vestir o por pequeños descuidos con las normas establecidas, las condenas podían pasar de castigos físicos a la pena de galeras por varios años, y quizá la muerte en ellas. Detenidos por hurtos, por el de una mula o borrico, eran condenados hasta a diez años a remar en las galeras, o, de peor suerte, a trabajar en las insalubres minas de Almadén, de las que si se cumplía el tiempo de condena, sino le sobrevenía antes la muerte, las condiciones físicas y sanitarias del individuo, puesto en libertad, eran lamentables.

Después de que los galeotes fuesen liberados por don Quijote, al no considerar él justas las penas impuestas por los delitos confesados por aquellos galeotes, y uno de ellos, Ginés de Pasamonte, amenazase y apedrease a los guardas y comisarios, Sancho no aprueba lo que allí está ocurriendo, e insinúa a don Quijote de que debían de esconderse en la sierra, por miedo a ser perseguidos por la Santa Hermandad, cuando esta institución fuese informada, por los comisarios y guardas, de la liberación a la fuerza de los galeotes y lo sucedido después con sus personas:

“Entristeciose mucho Sancho deste suceso, porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual a campana herida saldría a buscar los delincuentes; y así se lo dijo a su amo, y le rogó que luego de allí se partiesen, y se emboscasen en la sierra, que estaba cerca” (I, 22)

El resto de la aventura termina con pedradas y más pedradas de los galeotes, que así agradecían su rescate, sobre don Quijote y Sancho, y sus fieles cabalgaduras, además de quitarles parte de sus ropas, para así pasar más inadvertidos por los lugares por donde pasasen:

“Solos quedaron jumento y Rocinante, Sancho y don Quijote: el jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos; Rocinante, tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada; Sancho, en pelota y temeroso de la Santa Hermandad; don Quijote, mohinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho” (I, 22)

Sancho, aún más temeroso, por el final de aquella aventura, convence a don Quijote, que en principio se niega, a salir de aquel camino real y meterse por la sierra en ese mismo punto del camino donde estaban:

“Subió don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando Sancho sobre su asno se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba…” (I, 23)

Para situar en el Camino de la Plata el lugar donde ocurre esta aventura, solo tenemos que reconocer una singularidad geográfica en él, que es la existencia de un arroyo junto a su cuneta y que nos encontramos a dos leguas, unos doce kilómetros, de la venta del manteo de Sancho, la Venta de la Inés. Cervantes conserva en su retina la imagen de este plácido lugar, más en los calurosos meses de verano, donde él mismo aprovecharía la cercanía de este arroyo para refrescarse o dar de beber a su cabalgadura. Es el mismo paraje donde Sancho deja al cura y al barbero esperando, mientras él, siguiendo las marcas que había dejado en las ramas de los árboles, volvía al lugar donde estaba haciendo su penitencia don Quijote con la intención de convencerle a abandonarla y regresar a casa:

“Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndole, les dijo como aquélla era la entrada, y que bien se podían vestir, si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor…

…Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande; la hora, las tres de la tarde; todo lo cual hacía al sitio más agradable y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron” (I, 27)

Esperando, el cura y el barbero, a que Sancho regresase con don Quijote, conocen allí mismo a Cardenio, a los que sí les termina de contar la triste historia que le llevó a retirarse por aquella parte de la sierra. Estando los tres en agradable conversación, escuchan unos lamentos, descubriendo muy cerca de ellos, no hubieron andado veinte pasos, a Dorotea con ropaje de mozo, sentada en una piedra junto al arroyo al que había llegado con intención de refrescarse y descansar:

“Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles, como ello era, que allí junto las decían, se levantaron a buscar el dueño, y no hubieron andado veinte pasos cuando, detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces; y ellos llegaron con tanto silencio que dél no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido” (I, 28)

La distancia de dos leguas, que hay entre este lugar del camino y la venta del manteo de Sancho, nos la indica Cervantes cuando convencido don Quijote por la princesa Micomicona, Dorotea, de abandonar el lugar de la penitencia salen al mismo punto del Camino de la Plata, desde donde todos juntos se dirigen hacia la venta, que estaría hasta dos leguas de allí:

“Concertáronse que por entonces subiese el cura, y a trechos se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta, que estaría hasta dos leguas de allí. Puestos los tres a caballo, es a saber: don Quijote, la princesa y el cura; y los tres a pie: Cardenio, el barbero y Sancho Panza,…” (I, 29)

Este punto del Camino de la Plata, junto al Arroyo del Robledillo, se encuentra precisamente a 12 kilómetros, dos leguas de camino, de la Venta de la Inés, tal y como nos lo describe Cervantes.

Luis Miguel Román Alhambra

Publicado en Alcázar de San Juan lugar de don Quijote https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com

.

.

.

.

Debe estar conectado para enviar un comentario.